文字

背景

行間

SSH活動報告

第1回徹底探究基礎講座

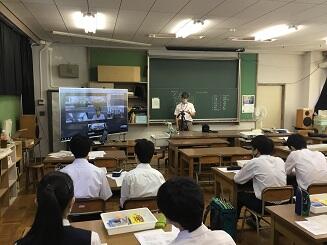

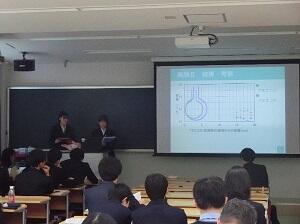

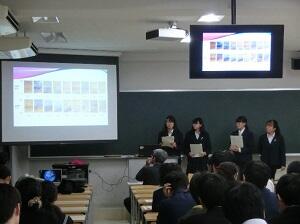

SSH高大接続枠2年生(サテライトプレゼミ)

SSH・SGH合同課題研究発表会

SSH・SGH合同課題研究発表会

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/blogs/blog_entries/view/50/52f4148aea3a4bac314a290232f0eeae?frame_id=184

SSH高大接続枠2年生(サテライトプレゼミ)

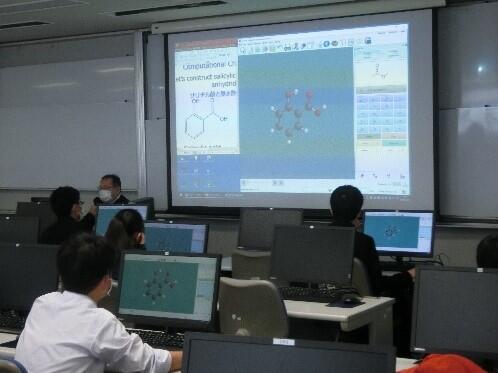

SSH有機化学実験講座

講座では、アスピリン の 名 で 知られているアセチルサリチル酸をサリチル酸から合成し、再結晶法により精製 、融点測定 、 塩化鉄 による定性試験 や 赤外線吸収 スペクトル 分析 IR ・ 核磁気共鳴 スペクトル 分析 NMR ・ 質量 分析( MS を行って 同定するという一連の化学的手法を体験しました。

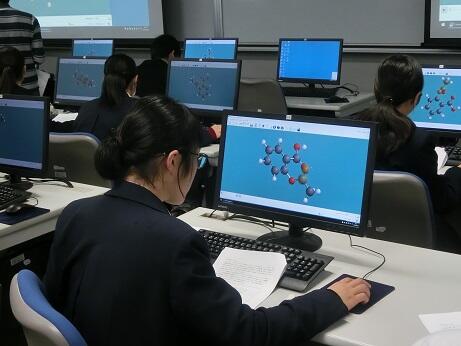

また、コンピュータを用いての分子モデリングを行い、合成物と機器分析の結果の比較も行いました。

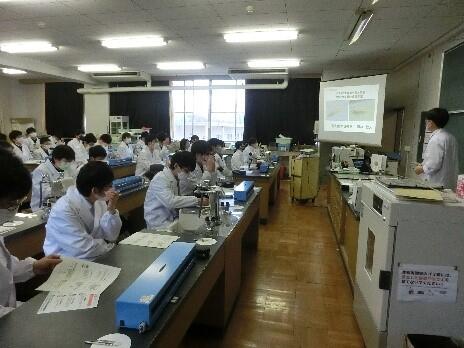

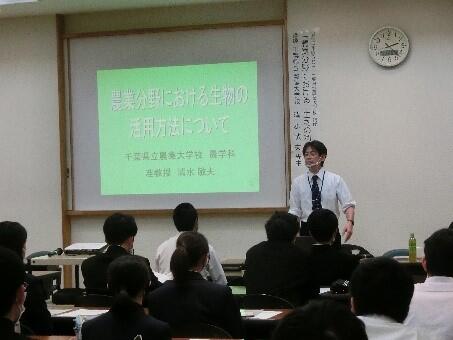

SSH千葉県立農業大学校講座

令和2年12月10日(木)

千葉県立農業大学校から清水敏夫先生をお招きして、千葉県立農業大学校講座②が開催され、理数科1年生40名が参加しました。

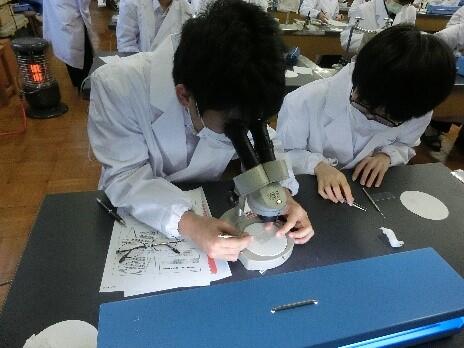

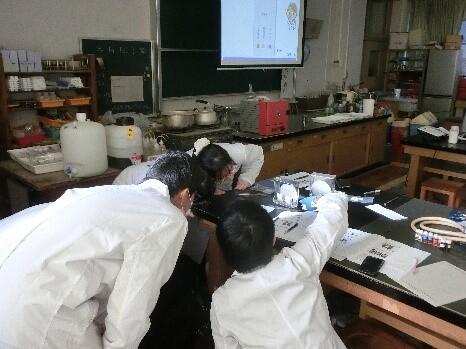

今回の講座では「微小害虫の標本作製と同定」をテーマに、微小害虫として知られているアザミウマ類の植物や農作物への影響に関する講義と双眼実体顕微鏡を用いてアザミウマ類のプレパラート標本作製と同定を行いました。参加者一人一人が無事に標本を作製することができ、各自で作製した標本を観察しながらアザミウマ類の同定を行いました。

SSH 株式会社常磐植物化学 研究所 講座

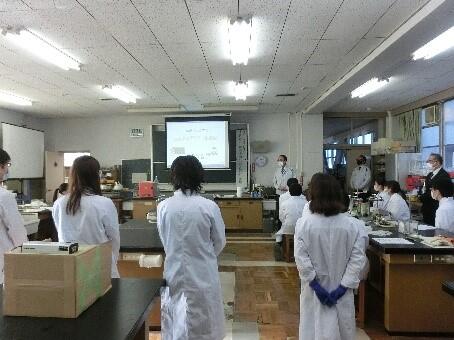

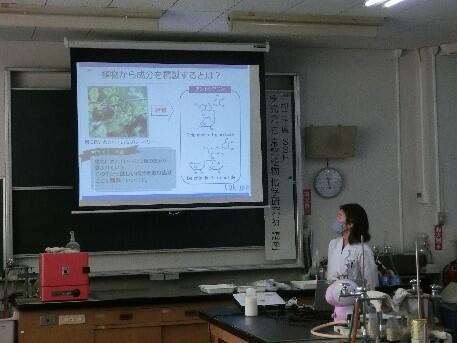

講座では、 「 植物 の 成分 を 精製 し よう !」 を テーマ に 、 生薬 と し て 知 ら れ てい る 「 甘草( カンゾウ)」 エキス か ら 、 そ の 主成分 であ る 「 グリチルリチン 酸」 の 分離・ 検出 と 睡 眠 の質(眠りの深さ)を向上させる天然ハーブ と し て 知 ら れ てい る 「 ラフ マ 」から 、 そ の 主成分 であ る 「 イソクエルシトリ ン 」 の 分離・ 検出を 行 い ま し た 。

第3回 SSH徹底探究基礎講座

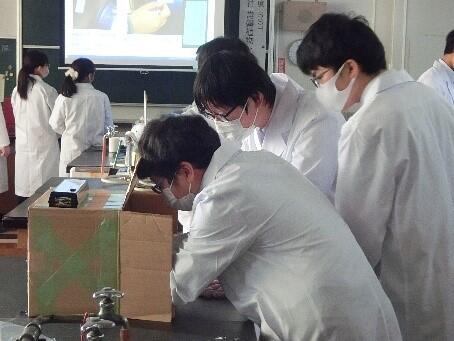

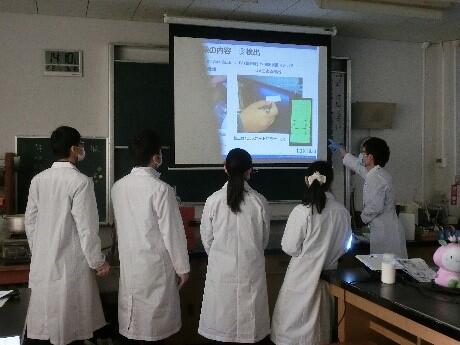

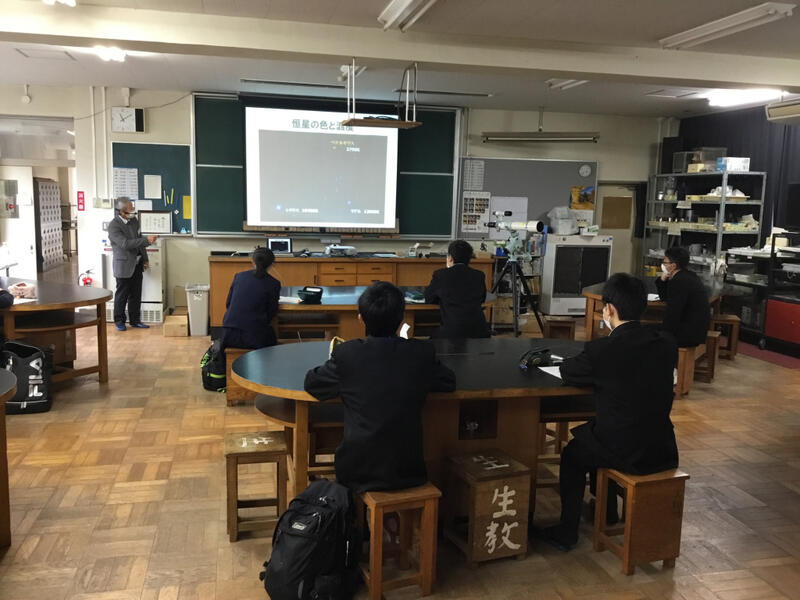

11月29日(日)船橋高校にて、SSH徹底探究基礎講座「色と濃度の関係の研究」、「画像解析ソフトを用いた天文実習」、「簡易分光器の制作と光の観察」、「水質とその調査方法について」4講座同時展開で講座が実施されました。佐倉、船橋、柏、長生、木更津、市立千葉高校が参加しており、みな協力しあって課題を解決していました。

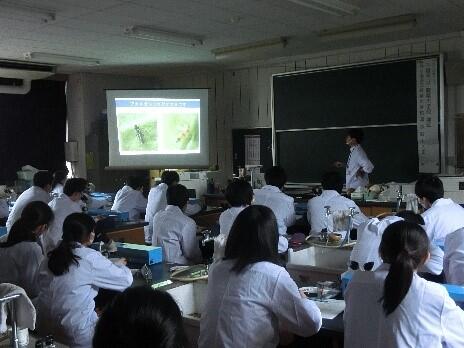

SSH千葉県立農業大学校講座

令和2年11月26日(木)、千葉県立農業大学校から清水敏夫先生をお招きして、SSH千葉県立農業大学校講座①が開催され、理数科1年生38名が参加しました。

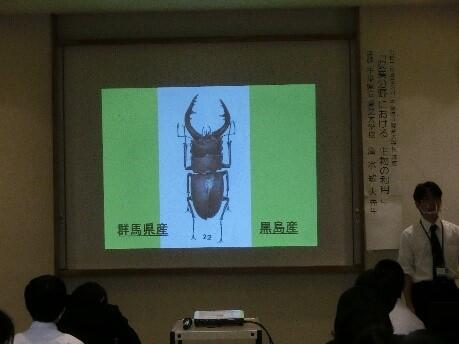

講座では「農業分野における生物の活用方法について」というテーマで、これまでに清水先生が取り組まれてきた「飛ばないテントウムシを活用したアブラムシ類の防除」や「微生物農薬を飛ばないテントウムシに積載させることによる害虫防除」など、飛ばないテントウムシの「実物」や「動画」を交えてわかりやすく説明していただきました。同時に、このような形で利用されるテントウムシは、「生物農薬」と呼ばれることなども教えていただきました。また、清水先生が命名した「クロシマノコギリクワガタ」について、ピンク色をしたバッタ「クビキリギス」のメスの単為発生についてなど大変貴重なお話を「実物」や「動画」を交えて紹介していただきました。

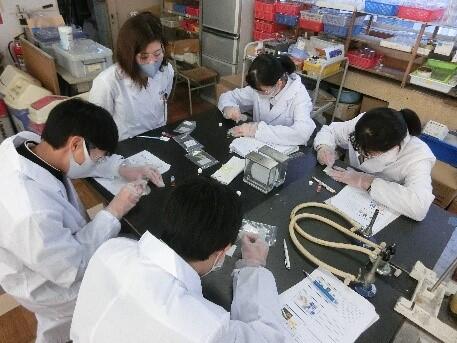

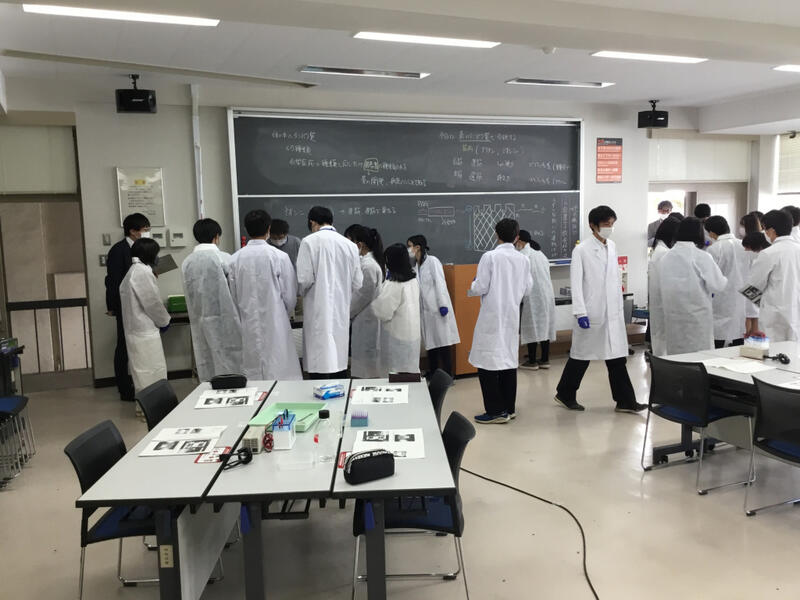

徹底探究講座③「タンパク質実験・解析講座」

11月21日(土)千葉大学にて、スキルアッププログラム徹底探究講座③「タンパク質実験・解析講座」が実施されました。午前は、タンパク質に関する講義、午後は、実際に魚のタンパク質のSDS-PAGE解析の実験実習を行いました。課題研究に対する考え方・スキルが向上したと思います。

SSH東邦大学講座「似て非なる物質の不思議」

令和2年11月19日(木)、東邦大学理学部化学科から桑原俊介先生をお招きして、SSH東邦大学講座が開催され、理数科1年生39名が参加しました。講座では、柑橘類に含まれ、発泡スチロールを溶かすことでも知られている「リモネン」を題材に「似て非なる物質の不思議」というテーマで旋光性や鏡像異性体についての講義と、「簡易旋光度測定器」を作製し、キラルな分子である「リモネン」2種類とキラルでない分子である「クロロホルム」の旋光角を測定し、比旋光度を求めました。

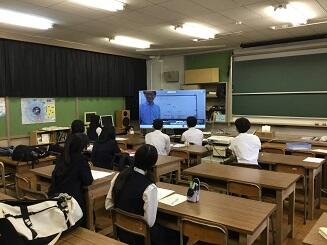

日本科学未来館オンライン特別授業

「月探査会議へようこそ~あなたの選択が未来をつくる~」

10月29日(木)14時から

本校地域交流等研修室(Zoomで日本科学未来館と接続)で理数科1年生40名を対象に実施されました。

級友と一緒にオンラインでという初めての体験でやや緊張気味でしたが、日本は今後どのように月探査・開発を進めていくべきかをディスカッションしながら宇宙政策書の作成を行いました。

日本人宇宙飛行士が民間の宇宙船で国際宇宙ステーション(ISS)の出発が直前に予定されていたのが来月に延期されたり、文部科学省が国際月探査への参画に向け、新たな日本人宇宙飛行士を来年募集するという報道が前日にされたり、月探査はまさにホットなテーマでしたが、事後のアンケートでは、今回の特別授業で初めて知ったという人がかなりいました。

徹底 Field Work 講座

徹底探究講座 「徹底探究スタート講座」

9月26日(土)SSHコンソーシアム千葉の第2年次生徒対象に、スキルアッププログラム「徹底探究スタート講座」がONLINEで実施されました。生徒たちは、千葉大学教育学部の野村教授による「いきている」とはどういうことかという大きなテーマから、身近な物事の捉え方・考え方を改めて考え直し、研究や問題解決に生かすための力をつける講義を受講しました。今後の課題研究に生かしてくれると思います。

9月26日(土)SSHコンソーシアム千葉の第2年次生徒対象に、スキルアッププログラム「徹底探究スタート講座」がONLINEで実施されました。生徒たちは、千葉大学教育学部の野村教授による「いきている」とはどういうことかという大きなテーマから、身近な物事の捉え方・考え方を改めて考え直し、研究や問題解決に生かすための力をつける講義を受講しました。今後の課題研究に生かしてくれると思います。 徹底探究講座『社会・学術への貢献』

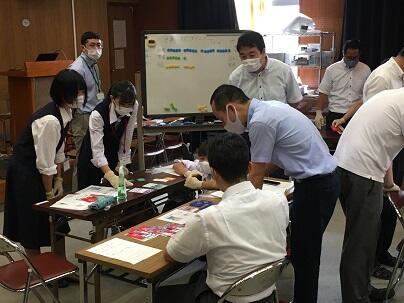

8月10日(月)千葉県立船橋高等学校にて、スキルアッププログラム 徹底探究講座「社会・学術への貢献」が実施されました。参加生徒はSSHコンソーシアム千葉2年次参加生です。午前は、カードゲームを通し、SDGs〜持続可能な開発目標〜について考えました。午後は、学術への貢献を意識した研究の条件(意義・新規性・実現可能性)を学び、今後自分自身の課題研究で意識してくれると思います。

令和2年度SSH第1回運営指導協議会

主な議題は、昨年度の実施報告と決算報告と今年度の実施計画と予算案でした。新型コロナウィルスの関係で、昨年度や今年度の海外研修の中止や佐倉アクティブ実施の見通し等が報告され協議されました。特に今年度学校外で行う研修等の実施が難しく、今年度の予算案の変更も必要になることが報告されました。

徹底探究基礎講座①

8月2日(日)第1回徹底探究基礎講座高大接続スタート講座がありました。コロナ禍ということもあり、船橋、柏、長生、木更津、市立千葉でオンラインによる同時開催という形で実施されました。本校からは16名が参加し、実験などを通し、研究を行う意義について学び、今後自らがどのように研究をしていくのか想像してもらえたと思います。

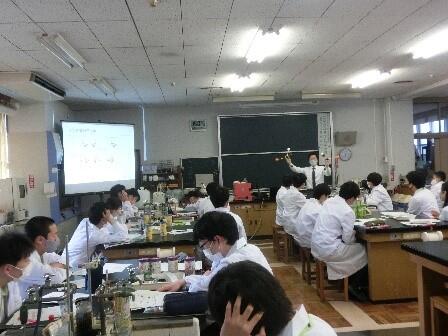

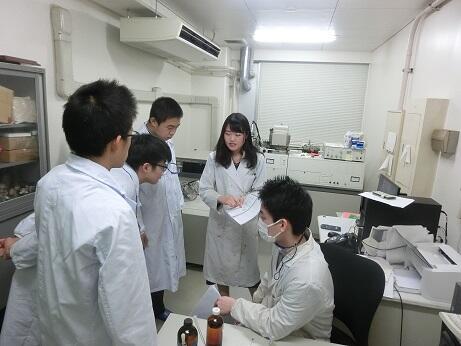

クリスマスレクチャー「有機化学実験講座」

令和元年12月21日(土)、22日(日)の2日間、東邦大学理学部においてクリスマスレクチャー「有機化学実験講座」が開催されました。

2年生3名、1年生12名の計15名(普通科6名、理数科9名)が参加しました。

講座では、解熱鎮痛剤として使用されている「アスピリン(アセチルサリチル酸)」を合成・精製し、融点測定や塩化鉄(Ⅲ)による定性試験、三種類の機器分析(MS・IR・NMR)により同定するという一連の化学的手法を体験しました。また、コンピュータ上での分子モデリングを行い、合成物と機器分析の結果の比較も行いました。

大学の先生やの学生さんのサポートを受けながら、一人ですべての操作を体験し、アスピリンを合成できたことを確認することができました。

合成実験 データ分析 IR実習

融点測定 定性試験 MS実習

講義 NMR実習 分子モデリング実習

千葉県科学研究発表会

研究テーマは以下の通り。

物理部門:「集音レンズを用いた新たな通信機器の開発」

化学部門:「ビスマス極板を用いた電気分解における色の変化と条件」

SSH講座(数学分野)