文字

背景

行間

SSH活動報告

佐倉サイエンス(研究テーマ発表会)

佐倉サイエンス(研究テーマ発表会)

発表会を行ったのは理数科1年生です。

今年度佐倉サイエンスの授業で物理・化学・生物・地学・数学の分野の実験・考察等を3回ずつ行い、

様々な分野に触れ、各々研究していきたい分野が定まってきました。

年明けからは来年度の課題研究Ⅰの授業に向けて研究テーマを考えていたので、

今回はそのテーマと、研究の簡単な概要を発表してもらいました。

発表をしてみて出てきた修正点を担当者と相談し、今週中に方向修正をします。

来週の佐倉サイエンスでは今回参加していない教員も参加して、より詳しい研究の概要を発表する予定です。

今年度までのSS課題研究Ⅰの授業は週1時間でしたが、

来年度からはSS探究Ⅰという名称に変わり、週2時間に増えるので、

十分に実験や考察する時間をとることができ、これまで以上に研究を深めることができます。

今年度までの理数科の課題研究のテーマ一覧は、以下のリンクからご覧ください。

http://153.127.209.180/cms2_chiba-c/sakura-h/nc2/ssh/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84/

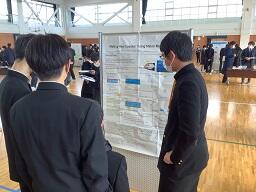

SENEC課題研究発表会

SENEC課題研究発表会

SENEC課題研究発表会とは、SSHコンソーシアム千葉における生徒研究を軸にした

千葉県東部地区理数科設置校及びSSH関係校、合計9校の生徒の交流とともに、

課題研究の成果を共有するための発表会のことです。

県内では数年ぶりの対面式のポスター発表会で、感染症対策をしっかりとした上で行われ、

発表者や観覧者を合わせると数百人の規模となりました。

A0サイズのポスターを会場に貼り、発表するグループと発表を聴きに行くグループに交代で分かれ、

時間の限り発表していく形式で実施されました。

本校からは理数科2年生29名が参加しました。

(クラスの今回参加しない生徒たちはまた別の発表会に参加する予定です。)

発表に対して意見を交換し合い、学校を越えて交流することで、

個々の見識が広がり、プレゼン能力やコミュニケーション能力が向上し、

改めて自分たちの研究内容を見つめ直すことができました。

ALTの先生も参加していて、急遽英語でプレゼンし、英語で質問された班もありましたが、

しっかりと英語で答えることができていました。

3月にもポスター発表会があるので、それまでに今回の反省点を修正し、

より完成度の高い研究、ポスター、発表に仕上げていきます。

理数科2年生の課題研究のテーマ一覧は、以下のリンクからご覧ください。

http://153.127.209.180/cms2_chiba-c/sakura-h/nc2/ssh/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84/

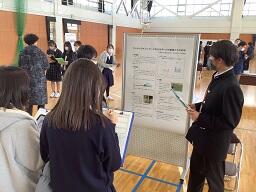

学びの発表会

学びの発表会

学びの発表会とは、1年間の課題研究の成果を学年ごとにクラスを越えて報告し合う会です。

1学年は普通科73班の発表を10会場に分け、

2学年は普通科72班・理数科20班の発表を12会場に分けて行いました。

発表時間は8分厳守で、その後1分のシンキングタイム、7分の質疑応答、

4分でコメントシートの記入と発表班入れ替えという形式です。

下の写真は理数科2年生が発表をしている様子です。

内容は

「酸性の溶液による消臭効果」(写真①)

「改良型パイクリートの考案と作製」(写真②)

「バラ曲線の弧長」(写真③)

「流固体の流れる量と角度の関係」(写真④)

です。

これらはほんの一部で、他にも多くの班が発表しています。

写真① 写真②

写真③ 写真④

今後は発表会の反省を生かし、スライドや発表の修正をして、

来週の学年も越えて同様に発表をする課題研究発表会に備えます。

理数科2年生の課題研究のテーマ一覧は、以下のリンクからご覧ください。

http://153.127.209.180/cms2_chiba-c/sakura-h/nc2/ssh/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84/

小学生に探究活動の発表会

小学生に探究活動の発表会

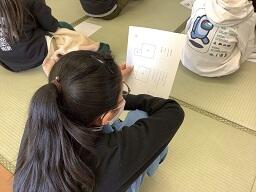

1月26日(木)に普通科1・2年生が小学生向けに探究活動についての発表会を行いました。

来校したのは柏市立土小学校の6年生が60名です。

本校の学思館(セミナーハウス)で実施しました。

30名ずつ2グループに分け、各部屋で普通科1・2年生が2班ずつ発表し、

その中で「成田山の算額」について研究している班も発表しました。

算額とは何か、どのようにして庶民に算額の文化が広まったのかを伝え、実際の算額の写真を見せました。

算額は古い言葉で書いてあり、小学生には読むことすら難しい内容です。

この班では事前に小学生向けの図形の問題を算額風に作成していたので、その問題を小学生に挑戦してもらいました。

小学生はとても意欲があり、用意していた問題だけでは足りず、

「もっと問題をください!」とコメントをくれた子もいました。

この班は難易度を分けていくつも作問しているため、2月7日(火)の課題研究発表会では

高校生向けの難しい図形の問題を使って発表する予定です。

算額の探究班の過去の活動については、以下のリンクからご覧ください。

算額の世界(成田山新勝寺・霊光館での活動)

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/blogs/blog_entries/view/47/8ffc24d0098344a1ba4b7b952d17bf86?frame_id=212

算額の世界(天元術)

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/blogs/blog_entries/view/47/cfccb40e3513bc0492a798e72ae84a03?frame_id=212

SENEC課題研究発表会準備

SENEC課題研究発表会準備

SENEC課題研究発表会とは、SSHコンソーシアム千葉における生徒研究を軸にした

千葉県東部地区理数科設置校及びSSH関係校、合計9校の生徒の交流とともに、

課題研究の成果を共有するための発表会のことです。

A0サイズのポスターを会場に貼り、発表するグループと発表を聴きに行くグループに交代で分かれ、

時間の限り発表していく形式で実施されます。

発表会は2月1日(水)に行われ、本校からは理数科2年生29名が参加します。

クラスの今回参加しない生徒たちはまた別の発表会に参加する予定です。

現在発表会の準備のため、各班の発表資料をポスターにまとめ、印刷をしています。

見やすいポスターを作成するために理科や数学、情報の教員にアドバイスを求め、順調に準備が進んでいます。

情報オリンピック女性部門本選

情報オリンピック女性部門本選

日本情報オリンピックとは高等学校2年生までの競技プログラマー日本一を決める大会で、

今回の女性部門本選はヨーロッパ女子情報オリンピックへ派遣する日本代表選手選考会も兼ねています。

競技はオンラインで実施され、予選はC・Java・Python・Rubyなど、様々な言語が対応していますが、

本選以降はC++のみ使用可能となっています。

本校からは1年生の川瀬瑠音さんと宗政花欧里さんが本選に参加しました。

本選は6問を4時間かけて解き、600点満点で採点されます。

宗政花欧里さんは規定の点数に達したため、敢闘賞を受賞しました。

2名は来年度も参加するため、また1年間対策を進めていきます。

日本情報オリンピック第3回女性部門本選の概要は以下のリンクからご覧ください。

https://www.ioi-jp.org/joig/2022/index.html

その他情報オリンピック関連の情報は以下のリンクからご覧ください。

https://www.ioi-jp.org/

SSH通信No.13

SSH通信No.13

SSH通信No.13を発行しました。

内容はSSH箱根サイエンスツアー(2日目)についてです。

下の画像をクリックすると見ることができます。

ぜひご覧ください。

過去のSSH通信一覧は以下のリンクからご覧ください。

SSH通信No.13

サイエンス・ダイアログ講座第3回

サイエンス・ダイアログ講座第3回

サイエンス・ダイアログとは、日本学術振興会(JSPS)が実施している「外国人特別研究員事業」を活用し、

来日している外国人研究者(フェロー)を講師として招き、自身の研究や出身国に関する講義を

英語で行うことにより、科学への興味・関心を高めるとともに、国際理解を深めるというものです。

講師は東京大学大学院理学系研究科化学専攻生物有機教室の先生です。

「Travelling with Science and Reprogramming the Code of Life

(科学とともに旅をし、生命のコードをリプラミングする)」というテーマで、

普通科・理数科の1・2年生希望者を対象として講演していただきました。

今回の先生は出身国フランスにて化学に興味をもち、

その後薬学、バイオサイエンスへと研究分野を広げてこられたそうです。

その際にフィンランド、スイス、スウェーデン、そして日本へと渡り歩いてきたとのことでした。

参加生徒の事後アンケートには

「化学を研究する良さを経験をもとにして話してくださり、海外で働きたいという気持ちが高まった。」

「先生の来歴が面白く、刺激になった。」

「英語で話すことを恐れなくても良いといってくれて勇気が出た。」

などの意見がありました。

とても高度な内容でしたが、最先端の研究を知ることができ、

積極的に質問し、英語によるコミュニケーション能力を向上させることができました。

サイエンス・ダイアログについての詳細は以下のリンクから日本学術振興会のホームページでご覧ください。

https://www.jsps.go.jp/j-sdialogue/

日本情報オリンピック2022/2023

日本情報オリンピック2022/2023

また、本校が第22回日本情報オリンピックの指定校に認定されました。

日本情報オリンピックとは高等学校2年生までの競技プログラマー日本一を決める大会で、

国際情報オリンピック2023ハンガリー大会へ派遣する日本代表選手選考会も兼ねています。

競技はオンラインで実施され、予選はC・Java・Python・Rubyなど、様々な言語が対応していますが、

本選以降はC++のみ使用可能となっています。

2年生の杉本一樹くんは昨年9月から11月までの1次予選、12月の2次予選を通過し、

2月12日(日)に行われる本選に出場します。

第22回日本情報オリンピック本選出場者一覧は以下のリンクからご覧ください。

https://www.ioi-jp.org/joi/2022/2023-joi-ho-list.html

予選は女性部門本選の選考も兼ねており、

1年生の川瀬瑠音さんと宗政花欧里さんは1月22日(日)に行われる女性部門の本選に出場します。

日本情報オリンピック第3回女性部門本選出場者一覧は以下のリンクからご覧ください。

https://www.ioi-jp.org/joig/2022/2023-joig-ho-list.html

また、第22回日本情報オリンピックの指定校の要件に達しましたので、

本校は今年度の指定校として認定されました。

第22回日本情報オリンピックの指定校一覧は以下のリンクからご覧ください。

https://www.ioi-jp.org/joi/2022/shiteikou.html

その他情報オリンピック関連の情報は以下のリンクからご覧ください。

https://www.ioi-jp.org/

SSH通信No.12

SSH通信No.12

SSH通信No.12を発行しました。

内容はSSH箱根サイエンスツアー(1日目)についてです。

下の画像をクリックすると見ることができます。

ぜひご覧ください。

過去のSSH通信一覧は以下のリンクからご覧ください。

SSH通信No.12